以下のようなことでお悩みではありませんか?

以下のようなことでお悩みではありませんか?

・最近、障害年金の審査が厳しくなったと聞いたが本当?

・うつ病で仕事をしていると年金はもらえない?

・自分で申請したいが最後までできるか自信がない!

・診断書に記載されている内容が実際より軽く書かれている気がする!

・年金事務所で申請したら要件を満たしていないと言われてしまった!

このようなことでお悩みの方は、当事務所がきっとお役に立てます。

まずはお気軽にお電話ください!

上記のように障害年金の申請は非常に難しいものがあります。

中でもうつ病などの障害年金の申請には大きな困難(壁)が存在しています。

それは何かというと、

うつ病などのメンタル疾患の方に立ちはだかる、障害年金申請の大きな困難(壁)とは?

(1)見た目で判断するのが難しい

肢体障害で、例えば目の障害では両眼の視力が0.03以下で1級、0.07以下で2級となっています。

また、耳の障害では、両耳の聴力レベルが100デシベル以上が1級、90デシベル以上が2級となっており判断基準が明確です。

それに比べ、うつ病等精神疾患では、日常生活の用を足すことがほとんどできない程度のものが1級、

日常生活を送るうえで大きな制限を受ける程度のものが2級となっており、判断基準があいまいです。

この結果、見た目だけではなかなか判断がしずらく、支給・不支給といったことや、

1級なのか2級なのかは審査側の裁量にまかされるといったことが生じ安くなります。

(2)手続きが難解で申請が難しい

障害年金の受給のためには、そもそも老齢年金や遺族年金とは異なり、3つの要件

(初診日要件、納付要件、障害の程度要件)を満たす必要があります。

さらには請求方法も「認定日請求」「事後重症請求」「初めて2級の請求」の3つがあり、それぞれ異なる必要書類を用意しなければなりません。

このことが障害年金の請求を複雑難解にしている原因の一つです。

障害の程度は日本年金機構が認定基準や認定要領により判断していますが、

特にうつ病などの精神障害はそもそも基準等の内容が曖昧で、また多くの人がこの認定の基準があること自体を知りません。

年金事務所も積極的に教えてはくれないため、一定の基準があることを知らないまま、やみくもに請求し、不支給通知を手にする人が多くなっています。

(3)医師が必ずしも適切な診断書を書いてくれるとは限らない

うつ病の患者の5人に1人が診断書の作成を断られている、このようなデータがあります。

(協力的な医師が多くいる反面、非協力的な医師も少なからず存在するという事実)

精神科の医師は非常に熱心に病気の治療に取り組んでくれますが、大半の医師は障害年金に詳しくありません。

それどころか全く関心のない医師も少なくありません。

これは医師になる過程で医学の勉強はしますが、障害年金を学ぶ機会が全くないためです。

さらには、通常医師は、大変多忙で、診察の合間を縫うようにして、面倒な診断書を作成します。

障害年金、中でもメンタル疾患の診断書は特に厄介で、ついおろそかになりがちです。

このようにして、正確な知識がないままに診断書が書かれてしまうと、

不支給になったり、本来の額の半分になってしまうといったことが起こりうるのです。

(4)うつ病などの心の病に対する認識不足

一般に「年金は65歳を過ぎたらもらえるもの」といった認識を皆さんお持ちではないでしょうか。

皆さんの多くは老齢年金の認識はあっても、障害年金はあまり認識されていないのではと思います。

まして、うつ病等で年金がもらえることを知っている方は極めて少ないと思われます。

障害年金の受給は肢体障害に限るといったイメージが先行し、うつ病など肢体以外の障害者が請求しないというケースが多くあるのです。

そして、障害者ご本人やご家族がこれらの 困難(壁)を乗り越えるには大変な苦労・苦痛が伴います。

当事務所では、この困難(壁)を乗り越えるノウハウがあります。

当事務所では、障害年金の申請サポートを行うことで、少しでも皆様の困難さを軽減し、お役に立てればと思っております。

障害年金(とりわけ精神疾患)の申請手続きは、非常に難しいものとなっています。

当事務所は、うつ病などのメンタル疾患に特化した障害年金の申請業務を行っていますので、安心してお任せください!

メールでのお問い合わせはこちらをクリック障害年金の申請でお悩みなら、当事務所にお任せ下さい!

こんにちは。

こんにちは。

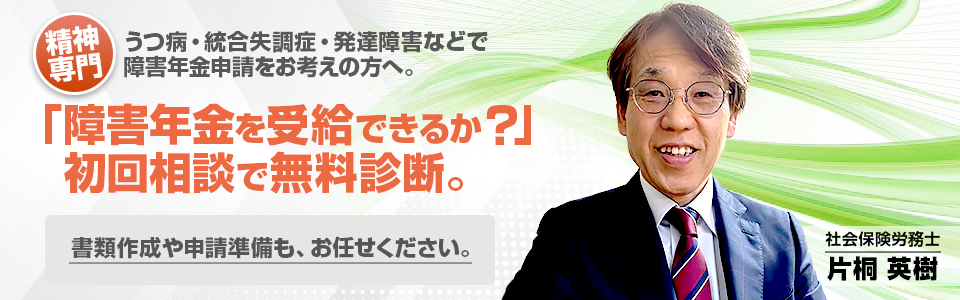

社会保険労務士の片桐英樹です。

私は、八王子で社労士業務の中でも、障害年金(特にメンタル疾患)の申請サポートを専門に行っております。

私は社会福祉法人で障害者施設の運営に携わってきました。

また、9年間の公立病院勤務の経験がありますので、メンタル疾患や障害をお持ちの方に合わせた対応が可能です。

さらには、社会福祉法人に勤務する前は、年金事務をはじめとした行政経験も豊富です。

この経験の中で年金申請のコツを掴んでいますので、安心してご相談ください!

メールでのお問い合わせはこちらをクリック困難(壁)を乗り越えるためのノウハウとは?

(1)うつ病等の心の病に合わせた的確な書類作成

障害年金を専門とする社労士は様々です。障害年金全般を扱う社労士、身体障害を得意とする社労士、そしてメンタルの障害を専門とする社労士など色々です。

ところで障害年金の中でもメンタルの障害が最も難易度が高いというのは、前にも述べたとおりです。このような難しい業務には、その業務に特化した専門家に任せる方が安心です。

当事務所はうつ病等のメンタルの障害に特化した事務所ですので、安心してお任せください!

中でも、病歴・就労状況等申立書は診断書の次に重要な書類です。診断書は医師でなければ作成できませんが、病歴・就労状況等申立書はあなた自身で用意する書類です。

したがってあなた自身が年金の受給に関与できる最大のツールでもありますので、この書類は最も力を入れて作成しなければなりません。

特にうつ病等の場合には、「自身の病気が日常生活にどのように影響しているか」「仕事にどのような支障が出ているか」などといったことを、詳細に時系列的に整理し、簡潔に記載しなければなりません。

当事務所では、うつ病等に特化しているので、ポイントを押さえた書類作成が可能です。

当事務所が代行し、的確な書類作成を行いますので、あなたのお手間を省き、正当な額の障害年金の受給に繋げます。

(2)診断書作成の助っ人「生活状況等説明資料」

障害年金受給の成否の80%以上が診断書によって決まってしまう、といったデータがあります。

障害年金が正しく受給できるかどうかは、診断書の作成の仕方に大き依存していると言ってよいでしょう。

一方で、「主治医が診断書を書いてくれない」「診断書の内容が実際より軽いような気がする。」といったお悩みを持たれる方が多くいらっしゃいます。

親身になって診断書を書いてくれる医師もいますが、中には「働けているのに障害年金を受給するのはおかしい」などという医師も存在します。

さらには、一般に医師は多くの患者を抱え、限られた時間(10分から15分)で診察をしています。

そのような短時間の診察であなたの日常生活を十分に聞き取ることができるでしょうか?はなはだ疑問と言わざるを得ません。

そこで当事務所では、あなたからの生活状況等をしっかりとお聞きし、「生活状況等説明資料」として、主治医にお渡ししています。

あなたの病気が、日常生活を送る上でどのような支障となっているか、あなたがお仕事をする上でどのような制約があるか、などといったことを盛り込んでいますので、

日常生活状況が正しく伝わるため、結果として適切な診断書が作成される、といったことに繋がります。

(3)年金事務所との交渉を含めすべてに代行 煩わしさから解放されます。

年金事務所との対応は健常者でも気が引けるものです。ましてうつ病などを患われている場合はなおさら足が遠のきます。

さらには、初回の対応に失敗すると後々まで尾を引いてしまいます。

そこで当事務所では、煩わしい年金事務所との対応を一手に代行します。

納付記録の確認から、裁定請求書の届け出、その後の事務所職員からの質問等すべてに対応いたしますので、あなたは、座って待っているだけです。

あなたの煩わしさを、当事務所が解消します!

メールでのお問い合わせはこちらをクリック

しかし、実は障害年金の申請にはまだまだ意外な落とし穴が存在しているのです。

障害年金申請には意外な落とし穴が!

(1)何の準備をせずに、いきなり年金事務所に相談に行くと大変なことになるかも!

年金事務所の職員は相談に乗ってくれますが、「必要な書類がキチンと整っているか」が最大の関心事で「申請内容が的確で審査を通過するものかどうか」には無頓着なことが多いです。

必要書類が少しでも不足していると、何度でも書類を突き返してきます。このため十分に準備してから相談に行かないと何度でも足を運ばされることになってしまいます。

また、年金事務所の職員は、直ぐには必要な書類を渡してくれません。そして、色々なことを聞きなれない専門用語を交え質問してきます。

病気のこと、日常生活のこと、家族のことなど、事前に必要なものを準備しておかないと、これらの質問の意味がわからずに正しく答えられないことになります。

さらには実は、障害年金に詳しくない職員が少なくないのです。

あるサラリーマンの妻が年金事務所の窓口で障害年金の申請をしたところ、窓口職員の「保険料は払っていますか」という質問に対し「払っていません」とあまり深く考えずに答えたところ

「障害年金は受給できません」と言われてしまい、途方に暮れてしまった、というエピソードがあります。

実のところサラリーマンの妻は3号被保険者といって自身で保険料を納付していなくても制度全体で保険料を負担しているので、納付要件を満たしているのですが、

本人の理解不足や年金事務所の職員が丁寧なヒアリングをしなかったために起こってしまった悲劇といえるでしょう。

このように年金事務所で適格なアドバイスを受けられなかったために、請求を断念したり、請求しても不支給となるケースが少なからず存在するのです。

当事務所では、年金事務所への書類の提出からその後の質問等のやり取りをはじめ、年金事務所からの無理な指摘や追加資料の提出要求等に対して、

反論できるものには反論するなど、しっかりと対応し、正当な年金受給に繋げます。

(2)不用意に医師に診断書を頼むととんでもないことに!

何の準備もしないで診断書の作成を依頼してしまうと、診断書がテキトウに書かれてしまう可能性があります。

というのも、診断書は医学的知識のみでは足りない部分が生じます。それは、あなたの日常生活や就労状況といった事柄を診断書に加味する必要があるのです。

そのためには、事前に就労状況(勤務の内容、仕事上配慮されていることなど)、日常生活状況(食事、入浴、掃除、買物、薬の飲み忘れ、家族関係)などを整理し書類にして医師に情報として渡してあげる必要があります。

当事務所では、あなたに代わり生活状況等の補足資料を作成して、主治医にお渡ししています。あなたは、これらの面倒な作業を当事務所に任せて、お待ちいただくだけです。

これらの追加の情報が正しく医師に伝わり、状況がすべて勘案された診断書の作成がなされて、初めて、不支給を避けることができ、また適正額の年金の受給が可能になるのです。

(3)初回の失敗が後々まで尾を引くことに!

一度不支給となったのちに再請求する際、前回の申請書類を含めて審査されます。したがって不支給となった原因が改善されていなければ、何度請求しても、結局不支給となる可能性が極めて高くなります。

ほとんどの場合、「診断書に記載された内容」が原因となります。つまり診断書の記載に不備があったり、実態と合わない記述が原因で不支給となったケースでは、診断書を修正してもらわなければ不支給決定が覆りません。

しかし、医師は診断書を修正することに極めて慎重になります。まして明確な基準のない精神障害のケースの場合は、日本年金機構側もドラスティックな変更がないと、中々再請求の審査を通してくれません。

この結果、一度不支給になると、その後多くの時間をかけても障害年金を受給することが大変難しくなってしまうのです。

当事務所では、初回申請に万全を尽くすため「生活状況等説明資料」を入念に作成して、主治医にお渡しします。

このことで診断書にあなたの病状や生活状況等が正確に盛り込まれ、適正額の年金が受給できるようになります。

また、当事務所では所では、病歴・就労状況等申立書についても、時系列的に簡潔に作成し、診断書との整合性・連動性を十分に意識したものとなるよう作成していますので、安心してお任せください!

メールでのお問い合わせはこちらをクリック

当事務所では、安心してご相談いただけるように、次のようなサポートを行っています。↓

片桐事務所の安心サポート

(1)相談料、着手金0円。お支払いはすべて年金受給後なので、お金の心配は不要です

初回相談料無料、着手金無料なので、お金の心配は全く必要ありません。あなたは、年金の申請代行を依頼した後は、年金が振り込まれるのを待っているだけ。

年金が振り込まれてから、振り込まれた年金の中から申請代行の報酬をお支払いいただくだけで良いのです。(診断書、戸籍謄本等の実費の負担がございます。)

(2)すべて電話やメール・郵送等で対応可能。ご来所の必要はございません。

うつ病等メンタル疾患をお持ちの方の中には、外出することが難しい方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、すべてメールや電話、郵送で対応が可能です。わざわざご来所いただかなくても大丈夫です。

メールや電話等でじっくりとお話をお伺いし、書類を作成しますので、安心してご自宅でお待ちいただけます。

(3)丁寧にヒアリング。辛いお気持ちに寄り添います。

うつ病などのメンタル疾患は目に見えないため、身体障害に比べると障害年金の請求が難しくなります。

また、うつ病などを患われている方は、辛いお気持ちを持ちながら日々生活されていることと思います。

そのため、当事務所では、お一人お一人とじっくりと寄り添いながらお話をお聴きします。そのうえで、お一人お一人に合った障害年金の請求手続きをさせていただいております。

(4)初診日がわからなくても心配ありません。あらゆる手段を尽くし特定します。

一般的にカルテは5年間の保存期限が切れると廃棄されてしまいますので、初診日の証明が取得できなくなります。

そこで、当事務所では、初診病院の次の病院などの診察記録などから初診時の日付等、初診日の証明に繋がりそうな情報を探り、初診日の特定に繋げていきます。

また、そのほかにも第三者の証明(初診当時に勤務していた同僚や上司の証明)、診察券、お薬手帳などあらゆる手段を使って、初診日の特定につなげます。

当事務所の7つのメリット↓

当事務所にご依頼いただくメリット

1)うつ病などに特化した社労士事務所

2)着手金、初回相談料ともにゼロ円、ご依頼時の負担なし

3) 万が一不支給の場合は報酬無料

4) 行政出身で障害に強い(市の年金課に4年9か月、公立病院9年、障害者等の福祉等法人に7年勤務)

5) 診断書の取得の際に適切なアドバイス

6) 難しい書類作成をすべて代行

7) すべて電話やメール・郵送等で対応可能。来所不要

サービス内容・料金表

このサービスには

- 障害年金の申請のための、必要書類の作成代行

- 申請手続きの代行

- 「生活状況等説明資料」で、医師に正確な病状をお伝えする

- 年金事務所とのやり取りの代行

といったサポートが、全て含まれております。

初回申請料金

| 着手金ゼロ円 |

| ●年金(加算額を含む)の2.0か月分(消費税抜き) |

| ●過去に遡って支給となった場合は、加えて初回振込額の10%(消費税抜き) |

額の改定料金

| 着手金ゼロ円 |

| ●年金(加算額を含む)の1.0か月分(消費税抜き) |

更新料金

| 着手金ゼロ円 |

| ●年金(加算額を含む)の1.0か月分(消費税抜き) |

審査請求・再審査請求(初回申請を依頼された方のみの対応とさせていただきます。)

| 着手金5万円(消費税抜き) |

| ●年金(加算額を含む)の2.5か月分(消費税抜き) |

| ●過去に遡って支給となった場合は、加えて初回振込額の10%(消費税抜き) |

※医師の診断書、戸籍謄本等の取得に要する費用及び口座振り込みにかかる手数料はお客様のご負担となります。

恐れ入りますが、「月6名様まで」とさせて頂いております

誠に恐縮でございますが、毎月のお客様の上限を、6名様までに制限させていただいております。

サポートの質を高く保つための措置となりますこと、ご理解いただければ幸いです。

代表社労士プロフィール

片桐 英樹 (かたぎり ひでき)

社会保険労務士、宅建士、FP技能士2級、

福祉住環境コーディネーター2級

長野県北佐久郡立科町出身

早稲田大学社会科学部卒

年金実務4年9か月、医療業界9年、障害者福祉6年

平成21年社会保険労務士労務士試験合格

趣味 山登り(主に高尾山から山梨県にかけての山々)、歴史

ご依頼の流れ

(1)お問合せ

まずはお電話かメールにてご連絡ください。担当者が丁寧に対応いたします。もちろんご相談は無料です。

(2)無料相談

初回無料相談を行っております。電話での打ち合わせをお願いします。今、お悩みいただいている内容などをしっかりお聞きし、あなたにとって最適な答えをご提供します。

■障害年金の受給可能性を検討

初診日の証明や年金加入記録を確認し、うつ病の状態や日常生活・仕事への影響といったことをヒアリングして障害年金を受給できるかを検証していきます。当事務所の受給代行の内容、報酬額等について詳しく説明いたします。

※無料相談の範囲は、障害年金受給可能性の判断や申請の方針までとなります。具体的な申請書の記載方法、公表されていない判断基準、申請ノウハウといったことは申請代行契約をされた方のみのサポートとなりますので、ご了承ください。

(3)お申込み

申込書類をお送りします。

当事務所のサポート内容に納得いただけましたら、申込書等をお渡ししますのでご記入ください。

ご依頼とならなかった場合にも、電話等による営業等はいたしませんのでご安心ください。

(4)サポート開始

申込書類を確認後、さっそく申請代行サービスを開始させていただきます。報酬は障害年金が決定したときだけ、成功報酬として発生しますので、お客様に過度な負担はありません。万が一、障害年金を受給できなかった場合には、報酬は無料となりますので、ご安心ください。(審査請求、再審査請求を除く)

(5)サポートの流れ

1)保険料納付状況の確認

2)生活状況等説明資料の作成

3)診断書チェック

4)病歴・就労状況等申立書の作成

5)その他必要書類一式作成

6)障害年金請求手続き

7)障害年金の支給決定

(6)お支払い

障害年金が振り込まれましたら料金をお支払いください。